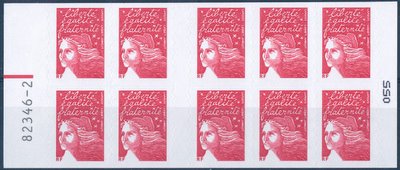

Carnets autocollants : ordre des nappes

J'ai longtemps cru que les nappes des carnets autocollants étaient numérotés de 1 à 4 de gauche à droite (dans le sens des timbres) alors que c'était l'inverse ! Ce carnet présente un numéro à gauche 82346-2 (le dernier 2 donnant la nappe) et un repère électronique ou RE (le trait rouge à gauche). Le numéro à droite correspond à l'ordre du carnet dans la liasse de 100 : les numéros vont de 100 - premier carnet - à 001 - dernier carnet de la liasse. Pour les carnets autocollants, il y a 4 nappes qui correspondent à quatre colonnes dans la feuille d'impression.

Ce carnet présente un numéro à gauche 82346-2 (le dernier 2 donnant la nappe) et un repère électronique ou RE (le trait rouge à gauche). Le numéro à droite correspond à l'ordre du carnet dans la liasse de 100 : les numéros vont de 100 - premier carnet - à 001 - dernier carnet de la liasse. Pour les carnets autocollants, il y a 4 nappes qui correspondent à quatre colonnes dans la feuille d'impression.

Comment connaissait-on l'ordre des nappes ? Des philatélistes ont noté cette information à l'occasion d'une visite à Périgueux ou sur une feuille-mère au Musée de La Poste...

Mais comment le montrer ?

On peut le montrer à l'aide de carnets qui ont un RE coupé en 2, et en reconstituant la paire de carnet numéroté avec RE. Mieux, on peut reconstituer ainsi un ensemble de 4 carnets (mêmes numéros de feuille et dans la liasse, nappes différentes) le RE permettant de faire la jointure entre la nappe 2 (où se trouve le RE) et la nappe 3 (quand elle comporte un bout du RE), les nappes 1 et 4 se retrouvant naturellement à côté des nappes 2 et 3. Je ne sais pas si quelqu'un a réussi à la faire, ce n'est pas évident car ces 4 carnets se retrouvent dans 4 liasses différentes, et la fréquence du carnet RE+numéro est d'un carnet tous les 440. C'est loin d'être impossible, mais qui a essayé ? Mais il existe un moyen bien plus facile, une variété de découpe trop large de carnet où l'on s'aperçoit immédiatement que la nappe 4 et à gauche de la nappe 3 !

Mais il existe un moyen bien plus facile, une variété de découpe trop large de carnet où l'on s'aperçoit immédiatement que la nappe 4 et à gauche de la nappe 3 ! A noter qu'il existe des carnets Marianne de Lamouche où l'ordre des nappes va de 1 à 4 de gauche à droite (c'est peut-être le cas en permanence, je n'ai pas étudié la question). Ce carnet a un repère électronique sur la nappe 3 là où précédemment on avait une nappe 2.

A noter qu'il existe des carnets Marianne de Lamouche où l'ordre des nappes va de 1 à 4 de gauche à droite (c'est peut-être le cas en permanence, je n'ai pas étudié la question). Ce carnet a un repère électronique sur la nappe 3 là où précédemment on avait une nappe 2.

.JPG)